Dulzuras para moscas, ruinas para el enjambre de la profanación.

Querrías incendiar los fantasiosos depósitos de ayer,

romper las maquinarias con que fraguó el recuerdo las trampas para hoy,

el inútil y pérfido disfraz para mañana.

Olga Orozco, El retoque final

Las construcciones casi en ruinas

parecen todavía proyectos sin acabar,

grandiosos; sus bellas medidas

pueden ya imaginarse, pero aún necesitan

de nuestra comprensión.

Bertolt Brecht, De todos los objetos

I

Las ruinas están vivas en Roma1. Tal vez esta afirmación, esbozo de una breve fórmula poética, pudiera condensar la experiencia y la mirada de quien pasea por la Ciudad Eterna. No importa la senda que escojamos ni el afán que guie nuestros pasos, los restos y las ruinas del pasado nos acompañarán vayamos adonde vayamos. Incluso nos sorprenderán en cualquier calle cuando menos lo esperemos. Pues todo sigue ahí, a plena luz y delante de nosotros, por los siglos de los siglos: desde las piedras gastadas de una calzada de la vieja República hasta la arquitectura sacra del Panteón –abierta a los cielos–. Memoria visible de todo lo que fue, pero también de lo que permanece y cambia con el pulso del tiempo. Lo cierto es que entre los diversos vestigios que pueblan la ciudad y el presente coexisten múltiples temporalidades –aludiendo cada una de ellas a su propio paisaje espectral–. Por ello no resulta extraño que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, utilizara la ciudad de Roma como ejemplo o analogía para ilustrar las formaciones del inconsciente.

En su conocida obra El malestar en la cultura (1930), Freud acude a Roma para mostrar, dentro de su evolución histórica, la superposición y sucesión de estratos arquitectónicos de diversos orígenes: la Roma Quadrata –originada tras la fusión de las regiones del Quirinal, Celio, Esquilino y Palatino–, su expansión al Septimontium y la creación de la muralla, las obras de la monarquía inicial, la fundación de la República, el Primer Imperio… momentos y fases que transformaron la ciudad, imprimiéndole sus huellas y monumentos emblemáticos. Roma le permite a Freud ilustrar su análisis sobre la conservación de lo psíquico más allá del olvido: el inconsciente, al igual que la ciudad eterna, conservaría las huellas mnémicas que experimentamos a lo largo del tiempo. A veces estas marcas indelebles serán más o menos visibles. Otras veces se hallarán transformadas por los cambios que sufre la psique en sus procesos de adaptación y desarrollo. Pero también podrán yacer ocultas en algún lugar ignoto –como restos arqueológicos que aún no han visto la luz–.

La analogía se completa cuando Freud, elaborando un experimento mental, hace entrar en escena la figura de un turista imaginario. Dotado de conocimientos históricos y topográficos más que notables, es capaz de reconstruir el pasado de la ciudad romana a través de las ruinas y de su propia imaginación óptica y espacial. Al hacerlo puede visualizar al mismo tiempo, de manera sincrónica, las diversas temporalidades que atraviesan la urbe gracias a sus vestigios, monumentos y a su conocimiento del terreno –templos, basílicas y plazas se superponen y yuxtaponen entre su mirada y su mente–. Sin embargo, como suele suceder con Freud, las cosas no son tan sencillas. Sobre todo debido a la gravedad del tiempo, sus accidentes y el carácter equívoco que posee la ruina. Porque lejos de la autenticidad y el origen, la ruina también es un palimpsesto difícil de descifrar, se trata de un eco urdido al son de innumerables ecos: «Hoy, estos lugares están ocupados por ruinas, pero ni siquiera por las ruinas auténticas de aquellos monumentos, sino por las de reconstrucciones posteriores, ejecutadas después de incendios y demoliciones» –dirá Freud–.

El psicoanalista, consciente del carácter fantasioso de su apuesta, lleva al paroxismo el experimento imaginario: si en lugar de una ciudad Roma fuese un ente psíquico ¿Qué sucedería con sus huellas y vestigios? ¿Cómo se entrelazarían las dimensiones arquitectónicas de la ciudad y los diversos tiempos históricos a las que pertenecen? La imagen que Freud esboza, a modo de una figuración proyectiva, es la de un lugar en el que todos los momentos, edificios y monumentos no dejarían de coexistir: «En el emplazamiento actual del Coliseo podríamos admirar, además, la desaparecida Domus aurea de Nerón; en la Piazza della Rotonda no encontraríamos tan sólo el actual Panteón como Adriano nos lo ha legado, sino también, en el mismo solar, la construcción original de M. Agrippa, y además, en este terreno, la iglesia María sopra Minerva, sin contar el antiguo templo sobre el cual fue edificada». Las imágenes, las ruinas y los tiempos se miran los unos a los otros en una contemporaneidad que se nos antoja absoluta.

Freud descartará finalmente el modelo de la ciudad por no ser el más apropiado para representarse el inconsciente. Sin embargo, su valor metafórico, temporal y espacial no deja de ser inmenso. Y no nos referimos ya al valor del inconsciente como concepto, sino a la imagen que destila sobre la propia ciudad en sí. Porque ¿No es la presencia obstinada e impenitente de las ruinas, su insistencia en todos y cada uno de los trayectos de la Ciudad Eterna, un inconsciente urbano a flor de piel? Ancladas a un presente saturado de inmediatez y cronofagia, en el que la temporalidad se licua en la avidez del consumo de mercancías, imágenes, lugares y experiencias ¿Qué lengua podrían hablar hoy las ruinas? ¿Qué pueden mostrar hoy estos fragmentos materiales del pasado a seres como nosotros, transeúntes que además de deambular se empeñan en habitar la ciudad?

II

Bien mirado, la distancia histórica que nos separa de Freud convierte su imaginación “turística” en un gesto harto irónico. Pues parece que el espíritu de nuestra época, un espíritu que coloniza todas las ciudades –afectándolas además por entero–, es el de la turistificación masiva. A la luz del presente, el turista freudiano –sin duda un sujeto masculino, burgués, blanco e ilustrado de comienzos del siglo XX– se torna en un personaje lleno de candidez. Poco o nada queda de aquel individuo en medio de la masa de turistas que hace cola para entrar al Coliseo, sin importarles el calor inmisericorde de agosto ni tampoco los precios: se trata de entrar, consumir la experiencia, hacer las fotos pertinentes y divulgarlas en las redes sociales. Las ruinas son aquí un mero escenario, una evocación material que rápidamente se pixelará, adquiriendo más importancia la lógica del selfie que aquello que la ruina pueda transmitirnos. No hay duda de que así también “hacemos hablar” a la ruina, pero a través del lenguaje prefabricado y especioso del turista del siglo XXI, en el que esta es solo una excusa para otra cosa mucho más banal. Se trata de la degustación del taxidermista acompañada de los ritmos de la comida rápida. Y, seamos sinceros, no es fácil escapar completamente a esta espiral.

Como apunta Marco d’Eramo, la tendencia urbicida del capitalismo actual es la de convertir las ciudades en “mausoleos con barrios dormitorio”: la creación de grandes decorados y escenarios turistificados que explotan antiguos edificios, ruinas y cualquier monumento con un afán comercial desaforado. El periodista romano pone el ejemplo de la ciudad italiana de San Gimignano, pero podría ser Roma, Barcelona, Toledo, Porto o Bangkok: «Dentro de las murallas, todo se ha convertido en un decorado para una película sobre la vida medieval, con los inevitables productos de una «tradición inventada» en exposición». A nadie se le escapa el impacto de estas prácticas, que carcomen de manera cada vez más violenta las posibilidades de habitar la ciudad dignamente. La expulsión, los desahucios, la inseguridad habitacional y la marginalización son sus efectos más notables sobre la población.

Pero más allá de las colas interminables del Coliseo y de las multitudes que bordean el Foro, las ruinas en Roma no dejan de “perseverar en su ser” –como diría Spinoza–. Presentes en medio de la vorágine turística. Sin embargo, la presencia de la ruina es siempre equívoca. A la ruina le sucede algo parecido a lo que le sucede a la palabra poética. El poeta argentino Roberto Juarroz decía que «La palabra es el único pájaro/ que puede ser igual a su/ ausencia». Pues bien, la ruina también manifiesta cierta coincidencia con aquello que no es. O mejor, con aquello que un día fue y ya no es más. La lengua de las ruinas se rige por una gramática de indicios y evocaciones, por la intensidad del tiempo y la naturaleza que anida en su materia desnuda. En ellas mora una voz desgastada que, espectral, invoca otros tiempos al ritmo del tiempo presente. Siempre incompleta y al mismo tiempo suficiente –tan real y azarosa como perfecta–, la ruina susurra.

Nos gustaría poder afirmar que las ruinas en Roma están vivas “más allá” de toda la pátina mercantil que imbuye la ciudad y su turismo espectacular, pero lo cierto es que no es así. Entre las ruinas y el capitalismo no hay ninguna relación de trascendencia. Las ruinas viven y laten más bien a pesar del capitalismo urbicida que las asedia y atraviesa. Pero, ¿cómo escuchar su murmullo hecho de sedimentos y jirones de tiempo? ¿Qué velo de Maya habría que traspasar para dialogar con sus petrificadas osamentas? ¿Y quién podría traspasarlo, provisto de qué mirada desafiaría la maquinaria del fetichismo turístico? Sería fácil apelar aquí a los viejos elitismos o a la “jerga de la autenticidad”, reproduciendo así las supuestas diferencias entre la figura del viajero y la del turista –diferencias, por lo demás, de tiempo y capital–. Pero no entraremos aquí a disolver viejas dicotomías que buscan clasificar de manera aristocrática y clasista lo que distinguiría la experiencia auténtica de la inauténtica. Porque la experiencia, mal que nos pese, es siempre contingente, azarosa y bastante pedestre: del mismo modo que con la obra de arte, para dialogar con la ruina ha de abrazarse lo fortuito, cierta disposición y ocasión –kairós–.

III

La percepción clara de que en Roma la vida habita la ruina se torna visible cuando uno se encuentra frente al Ponte Rotto, el antiquísimo Pons Aemilius. Devorado en 1598 por el Tiber en una de sus crecidas, el turbulento río destruyó tres de sus seis arcos. Aunque durante un tiempo las piezas faltantes se suplieron con pasarelas metálicas, a finales del siglo XIX, con la modernización de los diques del río, se demolieron los dos arcos restantes y solo quedó uno. Ahora ese fragmento mira a cualquier caminante que bordee el río o cruce alguno de sus puentes próximos, como una roca altiva erosionada por el viento y habitada por la naturaleza. Cuando uno evoca el pasado del puente, soñándole su belleza y majestuosidad, no puede sino quedar embargado por la experiencia sensible –estética, histórica y visual–. Pero más allá del ensueño, el fragmento seguirá delante nuestro, henchido de un silencioso orgullo. Tal vez el orgullo de quien se sabe un verdadero superviviente a la rueda del tiempo.

En Roma las ruinas están vivas no solo por la naturaleza que se cierne sobre algunas de ellas, dándole un carácter biológico muy real al término “vida”, sino porque siempre se encuentran revividas en las retinas, las manos y los anhelos de quienes las recorren. En este sentido, y pese al turismo de masas, las ruinas en Roma albergan un carácter popular: miradas por cientos de miles, pisadas por otros tantos, recreadas y soñadas durante los avatares cotidianos de la urbe. Están siempre ahí, dando su mudo testimonio sobre los cambios, los conflictos y el paso de las estaciones. Tal vez no haga falta un entrenamiento especial para escucharlas, para intentar hablar su lengua. Quizá lo que hace falta, sobre todo, es descifrar l’ocassione, que diría Maquiavelo, y tener cierto actitud de diálogo, rompiendo tanto con el cliché turístico –cuya expresión es la foto de postal– como con el espíritu de anticuario, embebido en la imagen de los orígenes y reticente al presente salvo para evocar el pasado.

Las ruinas aparecen como un fragmento y al mismo tiempo, ya lo hemos señalado, como una evocación espectral. Incitan a ver algo (¿pero qué) y a ver más allá (¿de dónde?). «Ruina: más bien esa memoria abierta como un ojo o el boquete de una órbita huesuda que nos deja ver sin mostrarnos nada en absoluto/del todo» –dirá Jacques Derrida–. La ruina es siempre un indicio, algo a través de lo que podemos mirar y palpar, pero nunca se nos ofrece del todo, su vocación de permanencia, tan accidental y contingente, no nos muestra “nada en absoluto/del todo”. Invoca tiempos, horizontes, paisajes, estructuras y sentidos –todos ellos adheridos a la piel de la propia ruina–, sin poder cerrarse en una totalidad inteligible y significativa, en un origen último. Tal vez porque desde el comienzo hubo ruina. Encontrar la ocasión para dialogar con ella, con aquello que ha quedado arruinado, pasa por percatarse de la finitud, del sinsentido y de la imposibilidad de recuperar una supuesta voz primera que anidó en los restos. Y sin embargo nos hablan, les hablamos. Desde un presente que porta su propia mirada y que se arriesga a resquebrajarse y dislocarse gracias a ese salto al pasado, al imposible origen, que no es más, como decía Freud, que la genealogía de sus «reconstrucciones posteriores, ejecutadas después de incendios y demoliciones». Desde un presente, en definitiva, ya arruinado.

Pero las ruinas romanas perseveran en la vida. Están ahí, esperando el diálogo y la ocasión. Lejos de cualquier tentación religiosa o sagrada, la conversación con ellas solo puede darse en un vocabulario profano y cotidiano. Un dialecto popular. A veces sucede que uno transita cerca de ellas, incluso con cierta prisa, y sus trazos en la retina nos sacuden y nos invitan a perdernos allí, en esa alteridad que disloca los tiempos, dándonos de beber su propia sed, su misterio y el nuestro –un cruce enigmático de miradas–. Pero para que la ruina exista debe ser descubierta, conservada de manera artificial, valorada y querida. Es lo que le sucede al Ponte Rotto, al Coliseo, al Foro y a tantas otras ruinas en Roma –más acá de su valor mercantil y turístico–. Hay cierto amor y mucho trabajo humano detrás de los restos que miramos. Aunque no siempre sucede lo mismo con la ruina: de ahí su contingencia, que también es la nuestra. La ruina vive siempre en la incertidumbre de su recuperación –alguien debe quererla–. Por todo ello podríamos preguntarnos, a la luz del presente, ¿qué sucederá con los escombros de Gaza? ¿Cómo llamar a lo que se está perpetrando allí? ¿Como nombrar tanta ruina y tanta muerte? ¿No estaremos hoy ante la ruina absoluta de aquello que entendemos por humanidad en el mejor sentido de esa palabra? ¿Hacia qué mundo nos deslizamos en medio de este abismo de muerte? Si bien hace falta amor para conservar la ruina, solo hace falta un vulgar despliegue de odio y violencia para provocarla, para reducir a cenizas los edificios, los lugares amados y las vidas de todo un pueblo. Borrar incluso sus ruinas: tal es la práctica del genocidio que Israel está cometiendo contra Palestina y que no podemos dejar de denunciar y repudiar.

IV

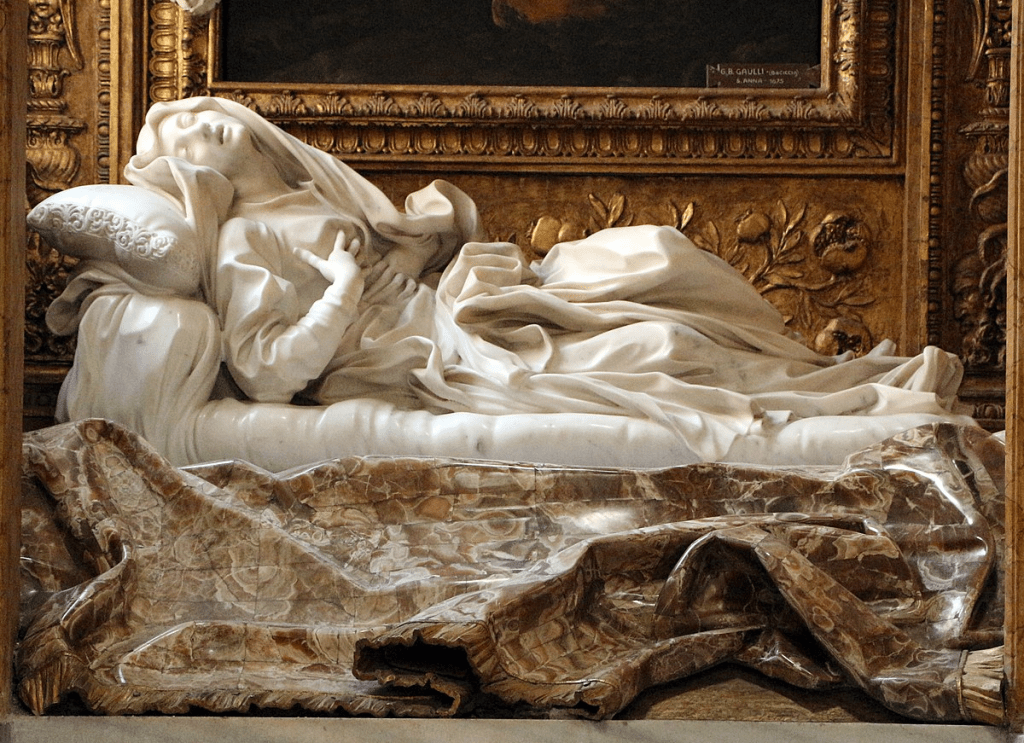

Este texto sobre las ruinas se fue tejiendo durante una tarde de agosto. Alejandra, Paco, Carolina y yo atravesábamos el Ponte Garibaldi, camino del Trastévere. Allí surgió, en medio de varias conversaciones, la fórmula de que “las ruinas están vivas en Roma”. Un efecto provocado, sin duda, por una luz que comenzaba ya a jugar con sus sombras, proyectando el fulgor del ocaso –a veces más tenue, a veces de un extraño dorado– sobre esquinas, iglesias y ruinas diseminadas aquí y allá. Si bien deseábamos aventurarnos por las calles del hermoso barrio que bulle más allá del Tiber, nos unía también otro deseo más secreto: la posibilidad de contemplar el éxtasis de la beata Ludovica, la última gran escultura de Bernini. Nos la habían anunciado como su pieza maestra, superior incluso al éxtasis de Santa Teresa que puede verse en la brutalmente barroca Santa María della Vittoria. Tuvimos suerte. Pronto localizamos la iglesia de San Francesco a Ripa, en la cual estaban oficiando una misa con las puertas principales abiertas –el calor húmedo era difícil de soportar–. Tras la liturgia decidimos adentrarnos en la Iglesia, en busca de nuestra preciada escultura.

La encontramos rápidamente gracias a la amabilidad de uno de los párrocos. Pese a estar próximos a la hora de cierre de la Iglesia, el sacerdote nos guió diligente hacia la última capilla del ala izquierda del templo –un espacio bastante más reducido de lo que uno pensaría en primera instancia–. Allí estaba tallada sobre mármol la beata Ludovica Albertoni (1473-1533), una mujer de la nobleza devota de San Francisco de Asís, conocida por sus éxtasis y delirios místicos –después de su muerte, su figura comenzó a inspirar devoción en los feligreses de la Iglesia–. Contemplamos la pieza con un sol que comenzaba a ser vencido por el crepúsculo, por ello no pudimos apreciar bien el efecto de las dos ventanas semi ocultas que Gian Lorenzo Bernini abrió a cada lado de la capilla, permitiendo a la luz danzar sobre aquel mármol vivo hasta infundirle una dimensión extática. Pese a perdernos aquel efecto óptico, la obra de Bernini nos impresionó máximamente. Es simplemente increíble. Pliegue sobre pliegue, movimiento sobre movimiento, la escultura parece retorcerse en éxtasis desde su base –un conjunto de sábanas decoradas y revueltas– hasta el blanco puro del lecho y la figura, atravesada por una flecha divina entre el pecho y la parte superior del vientre –sus manos así lo indican–. En el éxtasis lo sagrado y lo profano se dan la mano: el rostro expresa la violencia y belleza del orgasmo femenino –su tensión, floración y distensión–. La boca abierta, los ojos entornados y unas manos que, de prolongarse de la escena, tenderían hacia un reposo casi absoluto. La estatua no deja de ser el sepulcro de la beata, así que uno no sabe si se encuentra ante un éxtasis más o ante el último éxtasis de Ludovica elevado a su máxima potencia: la eternidad.

Tras permanecer absortos en la imagen, el amable párroco nos brindó la posibilidad de visitar la celda de San Francisco de Asís, al parecer rehabilitada recientemente para las visitas de devotos y personas interesadas. El santo se hospedó allí cuatro veces entre 1209 y 1223 con ocasión de diversas visitas papales. Tomándolo como un regalo de la tarde, asentimos curiosos. Subimos unas angostas escaleras hacia la segunda planta de la Iglesia, acompañados por otra visitante –una señora italiana con rostro de actriz– y, por supuesto, guiados por nuestro insigne anfitrión: Fabio, otro hermano de la orden que regenta la Iglesia de San Francesco. Un verdadero especialista tanto en la historia del franciscanismo como en derecho canónico, historia del arte, teología e historia de la Iglesia. No estábamos, desde luego, ante un narrador superficial. Tampoco ante alguien con sentido de la medida. Lo que allí presenciamos no sabemos si fue un éxtasis, pero fue desde luego más barroco que cualquier pieza de Bernini.

Durante más de una hora Fabio, un hombre no muy alto, de voz firme y de mirada esquiva, nos habló de la historia de la celda de San Francisco, de la historia de su restauración, de su importancia, de la historia de la Iglesia de San Francesco a Ripa en retrospectiva, nos dio múltiples detalles de la historia de Roma y el Trastévere, disertó sobre la evolución de la Iglesia (en general) y sobre la figura de San Francisco según diversos concilios (en particular), abordó las cruzadas (tutto fu annegato nel sangue), el papel de la madre de San Francisco en su vida, el papel de la mujer en la Edad Media, los conflictos con otras órdenes, el origen del altar de la celda y cómo había sido tallado, el origen de su madera, el lugar en el que debió sentarse San Francisco, su posición a la hora de dormir, etc. Todo ello con un único ventilador en un espacio mínimo –ni una gota de aire en agosto–, taladrados por focos y sudando casi hasta la deshidratación. Pero Fabio continuaba y continuaba en un acto desmedido de generosidad. De modo que solo podíamos asentir –sobre todo la señora romana y yo, pues no dejaba de mirarnos–, y cada asentimiento eran nuevos minutos de discurso y mayor ímpetu narrativo en medio de aquel calor sofocante. Parecía interminable. Cuando por fin acabamos, no sabíamos si darle las gracias por aquella soberbia clase magistral o huir de la Iglesia como alma que lleva el diablo. Lo divertido fue que la Iglesia estaba cerrada, así que Fabio hubo de abrirnos la puerta, no sin antes prodigarse en anécdotas sobre el campanario que nos acompañaron hasta el umbral de la Iglesia –en aquel momento nuestros ojos se asemejaban probablemente a los de la Beata, pero sin demasiado erotismo–.

La tarde se agotó al salir de la Iglesia: la noche ya lo abrazaba casi todo. Nos despedimos de la señora, que tras aquella experiencia se había convertido en cómplice y amiga, y nos dispusimos a buscar un lugar para cenar –lo hicimos en una increíble pizzería del Trastévere–. Después paseamos algo más, tomamos Grapa y algún Negroni, atravesamos de vuelta la isla del Tiber y volvimos a charlar sobre la ruina ante aquel paisaje. Cuando nos despedimos de Alejandra y Paco –Francisco José Ramos–, recordé algunos pasajes del segundo volumen de su Estética del pensamiento (La danza en el laberinto). Y lo hice guiado probablemente por la experiencia estética y barroca de la tarde, por el peso de la ruina en la ciudad de Roma y, cómo no, porque una de las cosas que habíamos ido a hacer a la ciudad eterna era dialogar en un congreso sobre la obra filosófica de nuestro querido Paco. Pensé en su forma de entender lo real más allá de los confines de la realidad, y en la ruina y la obra de arte (Bernini), como lugares-objetos-momentos que nos habrían impulsado a romper con cierta alienación y cosificación sensorial, permitiéndonos vivir tanto la fugacidad como el vértigo de lo real: esa impermanencia “henchida de vacuidad” –por tanto exuberante de todo–, que está en el fondo de lo humano, de las formas creadas y de nuestras acciones –finitas, vulnerables, contingentes–. Ahora cuando pienso en Roma, la miro desde unos versos de Juan E. González, amigo de Paco, que Carolina Meloni –su nieta– me descubrió recientemente: “Cuando todo pasa/ surges abierta y silenciosa como un río”. Abierta y silenciosa como la ruina, la memoria y Roma cuando la noche se ha cerrado del todo.

1Este texto está dedicado a Raúl de Pablos, Dialitza Colón y a mi sobrina Aurora Simone, pues fueron ellos quienes propiciaron la posibilidad de viajar a Roma. Por supuesto, también está especialmente dedicado a Francisco José Ramos y a Alejandra Ramos, con quienes compartimos el paseo que provocó este escrito. Además, sin Paco este viaje y las conversaciones que tuvieron lugar en Roma no hubiesen existido –pues si viajamos fue a propósito de su pensar, para intervenir en el World Congress of Philosophy–. Este escrito también está dedicado, como no podía ser de otra manera, a mi compañera, Carolina Meloni, con quien pude pasear, conversar y conspirar y desear, a pesar de mis tendones, a lo largo y ancho de Roma y Nápoles la primera semana de agosto.

El texto puede también descargarse aquí.

Deja un comentario